リチウムイオン電池を搭載の電化製品の火災・爆発事故、毎年起こっています。

ポータブル電源は、リチウムイオン電池が大量に敷き詰められているため、何らかの原因で発火が起きた場合、大きな火災事故を招きます。

最近は、発火のリスクが少ない「リン酸鉄リチウムイオン電池」を搭載しているポータブル電源が一般的になってきましたが、リン酸鉄だから100%安全とは限りません。

有名メーカーのEcoFlowやJackeryのポータブル電源でも火災事故が起こっています。

ポータブル電源と合わせて、ABC消化器の購入をオススメしています!

記事後半でも、ポータブル電源の発火、火災が起きてしまった場合の対処法についても解説しています。

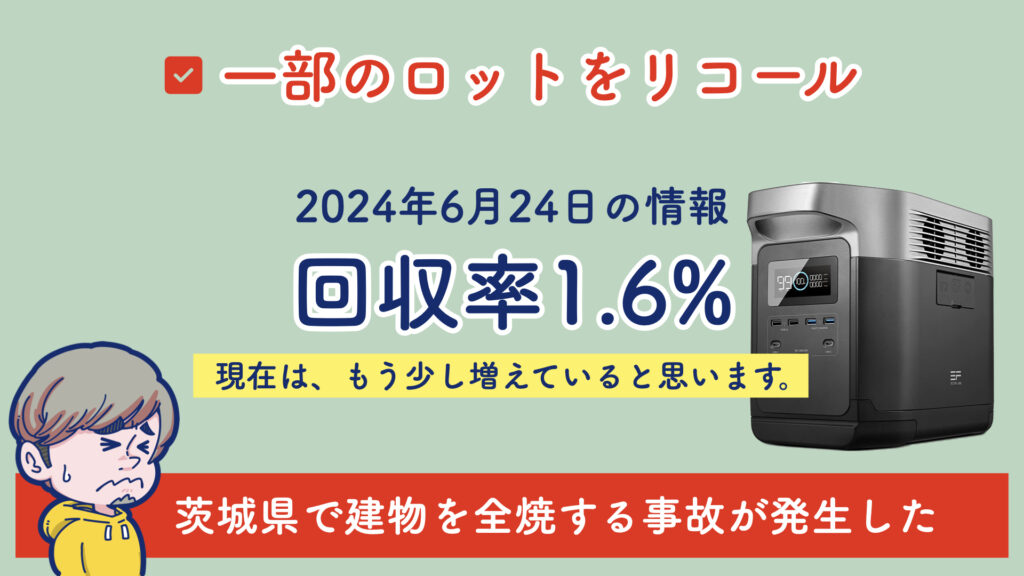

建物を全焼する重大な事故が発生して、現在リコール対象になっているEcoFlowのポータブル電源。

2024年6月24日の段階で、回収率は1.6%と、とても低い回収率です。

初耳という方も、多いと思います。

当サイト、チャンネルでは、一人でも多くの方に、この情報を届け、未然に事故を防げたらと思い、動画を制作しました。

今回、紹介するEcoFlowの事例は、全てのポータブル電源に言えることなので、ポータブル電源の危険性を改めて理解し、使い方を見直すきっかけになればと思います。

リコール品は、メーカーの公式サイトや、消費者庁リコール情報サイトを見ないと分からないので、とても見つけづらいです。

Xで、EFDELTA リコール、や自主回収と調べても、公式からの情報はありません。

X、YouTubeなどのSNSを活用して、メーカーがしっかり情報発信してほしいですよね、、、

発信者として、メーカーを特定したマイナスな事故情報の発信は、とても怖いです。

しかし、最悪の場合、家や車が全焼したり、命に関わることですので、継続的に発信をしていきます!

リコールは、カインズ、パナソニック、Ankerなど、いろんなメーカー品もありますので、日常的に確認する必要があります。

電気用品安全法(PSE)

ポータブル電源は、PSE規制対象外

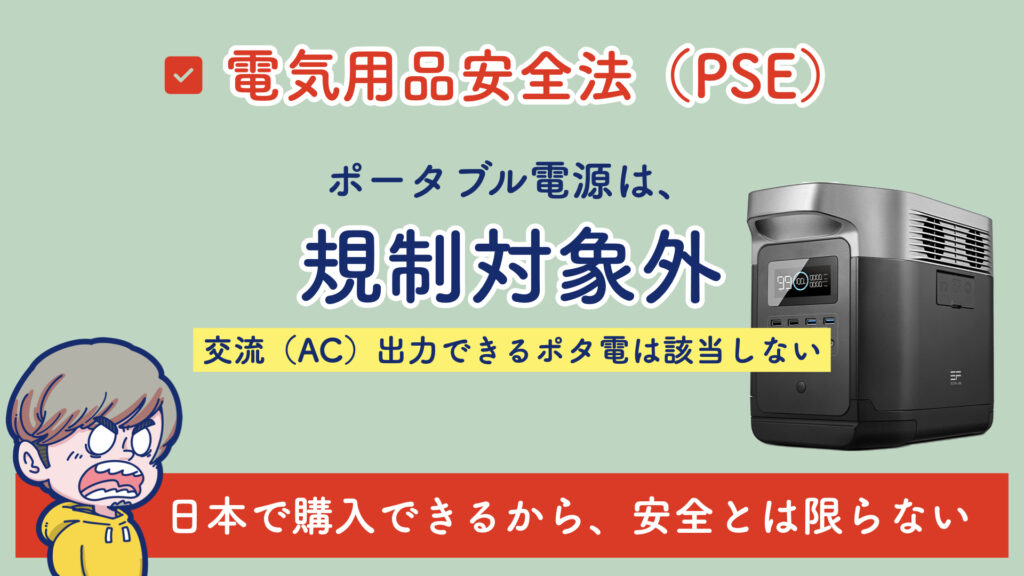

まず、ポータブル電源は、電気用品安全法の規制対象外となります。

規制対象であるリチウムイオン電池は、出力が直流(DC)に限られていて、交流(AC)が出力できるポータブル電源は、該当しないため、電気用品安全法の対象外となります。

なので、日本で購入できるから、安全とは限りません。

その為、購入する僕らが、しっかりとしたメーカーから選び、正しい使い方や保管方法、万が一の対処法を学ぶことが重要です。

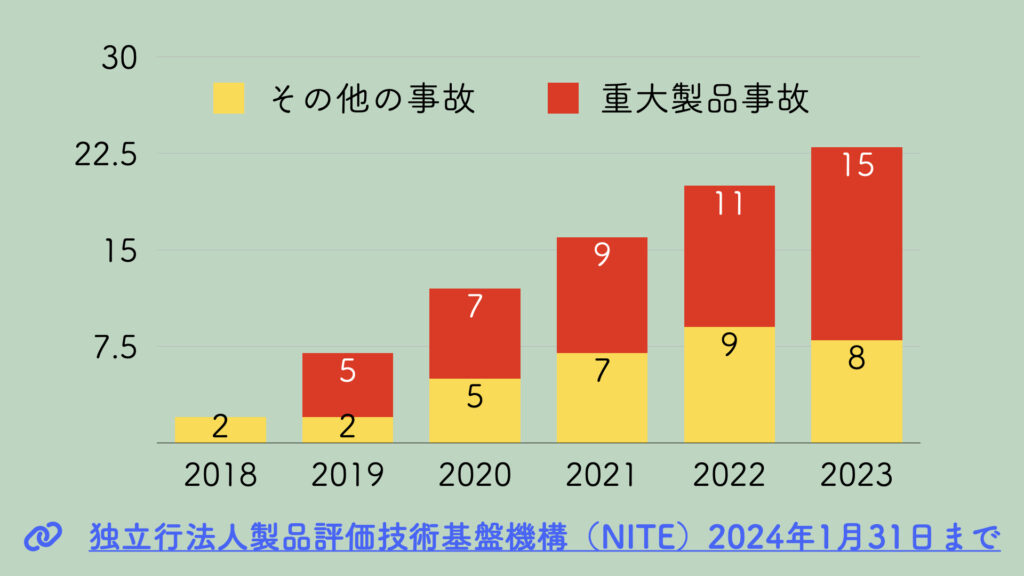

ポータブル電源の事故は毎年増加している

ちなみに、ポータブル電源の事故が増加傾向にあるため、2024年、2月29日

経済産業省が、安全性要求事項をまとめ、技術基準等検討委員会を設置し、その内容を主体的に検討する場として、ワーキンググループを別途し、そこにメーカーさんが参加されています。

参加しているメーカーは、JVCケンウッド、ジャクリ、アンカー、エコフロー、ブルティーなどその他いくつかの製造、輸入業者が参加しています。

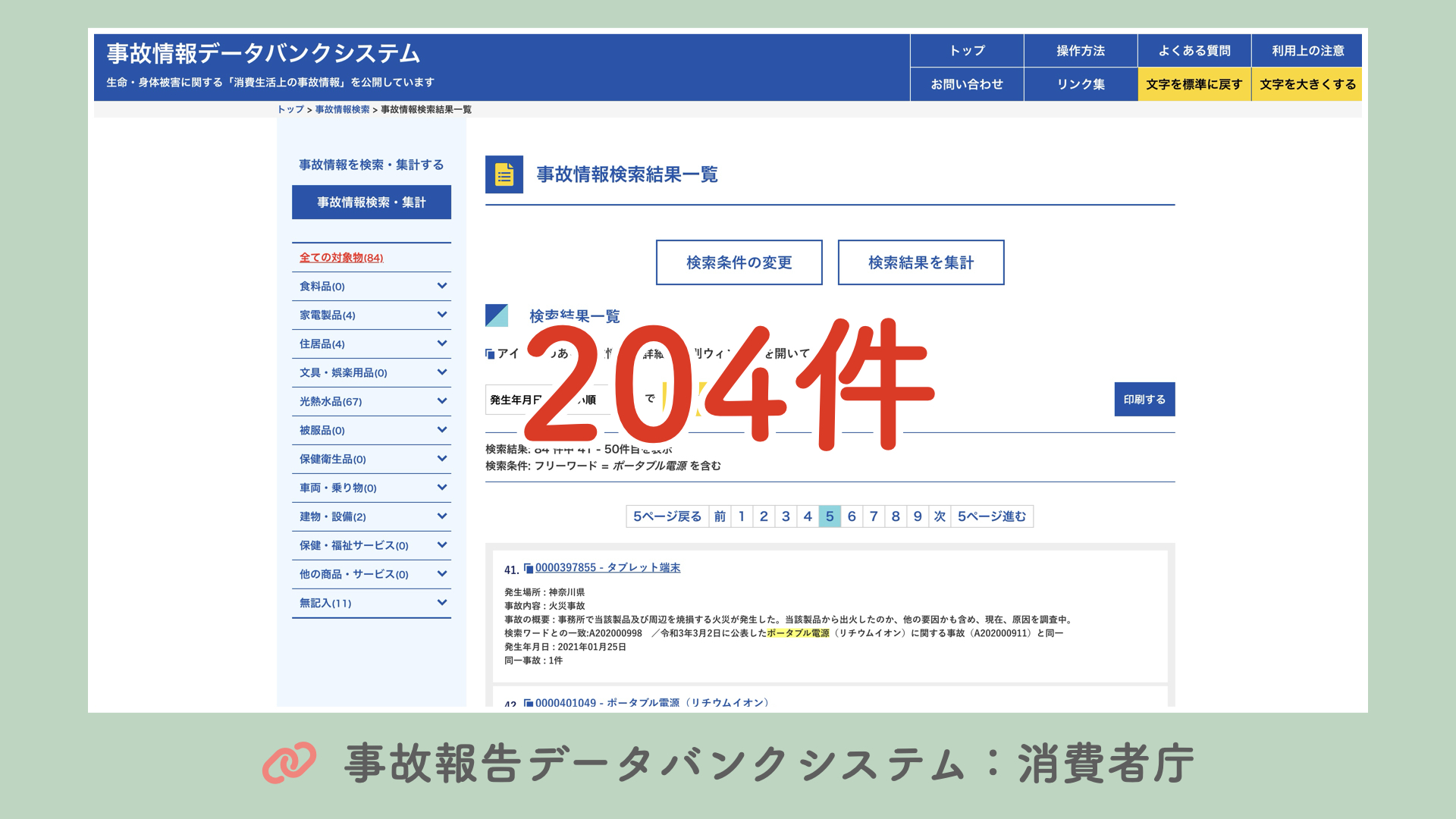

事故情報データバンクシステム

ポータブル電源の事故は204件(過去全て)

現在、消費者庁の事故情報データバンクシステムに登録されている、ポータブル電源に関連する事故は、204件あります。(2024年8月6日調べ)

メーカーが記載されていない事故がほとんどで、メーカーや製品が特定できているから、そのメーカーは危険というわけではなく、

ポータブル電源の事故は、焼損が激しく、原因を特定できない為、メーカーが非を認めない場合もあります。

なので、EcoFlowのように、事故再発防止のため、自主回収をするメーカーは、信頼できます。

また、製造、輸入業者が特定できない、またすでに廃業していることもあるので、企業として、実績があり、信頼できるメーカーから選ぶことがとても重要です。

また、防災推奨品を取得しているポータブル電源(Jackery 700)でも、過去に火災事故が起こっています。

現在、その機種は改良されて、新たに防災推奨品マークを取得しています。

災害時の備えとしてのポータブル電源が、火災を誘発してしまうという本末転倒な結果となっています。

防災推奨品だからと、発火しないとは限らないってことですね。

ポータブル電源の火災(発火)の原因と対策を解説していきます。

- ポータブル電源の発火事故の事例紹介

- ポータブル電源の発火の原因を解説

- 発火を防ぐために、気をつけること

- 万が一の発火を対処する必須アイテム

明日は我が身と思い、対策していきましょう!

ポータブル電源の火災事故事例を紹介

では、EcoFlowのEFDELTAに関連する事故6件紹介します。

事故情報データバンクシステムのデータを元にしています。

1件目のポータブル電源の火災事故:車内

1件目、事故日、2024年6月13日、福岡県、車内で火災事故

駐車場の車内でEFDELTAに電気製品を接続して使用中、ポータブル電源及び、周辺を焼損する火災が発生した。

2件目のポータブル電源の火災事故:建物全焼

2件目、事故日、2023年7月27日、茨城(イバラキ)県、建物全焼

建物を全焼する火災が発生し、現場にEFDELTAがあった。

事故原因は、内臓のリチウムイオ電池セルが異常発熱して出火したと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。

3件目のポータブル電源の火災事故

3件目、事故日、2023年4月27日、東京都、ソーラーパネルで充電中に火災事故

EFDELTAを他社製品のソーラーパネルを接続して充電中、異臭がしたため、確認すると、EFDELTA及び、周辺が焼損する火災が発生していた。

2件目と同様、セルが異常発熱して出火したものと推定。

4件目のポータブル電源の火災事故:

4件目、事故日、2022年7月16日、北海道、充電中に火災発生。

EFDELTAを充電中、異音がした為、確認すると爆発を伴う火災が発生し、EFDELTA及び、周辺が焼損していた。2、3件目と同様の原因。

5件目のポータブル電源の火災事故:

5件目、事故日、2022年8月7日、京都府、充電中に爆発を伴う火災。

同様の原因と推定される。

6件目のポータブル電源の火災事故

6件目、事故日、2022年3月17日、福井県、車内で火災

同様の原因と推定される。

調査の結果、駐車した車両内にEFDELTAが保管されていたとのことです。

7件目のポータブル電源の火災事故

事故事例1つ目、2021年1月、横浜市の厚生労働省の事務所の一角が焼けた。

ポータブル電源2台を充電中だったという。火災現場のポータブル電源の内部から異常発熱した形跡が見られる。

8件目のポータブル電源の火災事故

事故事例2つ目、2021年4月、横浜市のマンション駐車場で乗用車が焼けた。車内に、ポータブル電源があったが、充電中ではなかった。

9件目のポータブル電源の火災事故:建物全焼

事故事例3つ目、2021年4月、木造2階建て住宅から出火し、計2棟が全焼した。

1階でポータブル電源を充電中だったといい、就寝中だった男性が手足に火傷を負った。

防災推奨品のポータブル電源でも火災事故:事例

事故事例4つ目は、防災推奨品の発火事例を紹介します。

2020年11月、事故発生前にキャンプで利用、自宅に帰宅後、充電を開始し、6~8時間経過した頃に、「パチパチ」と音がしたため、AC充電アダプターを外したが、音は止まらず、約30分後に大きな破裂音と共に発煙し出火した。

内蔵のリチウムイオン電池セルから出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

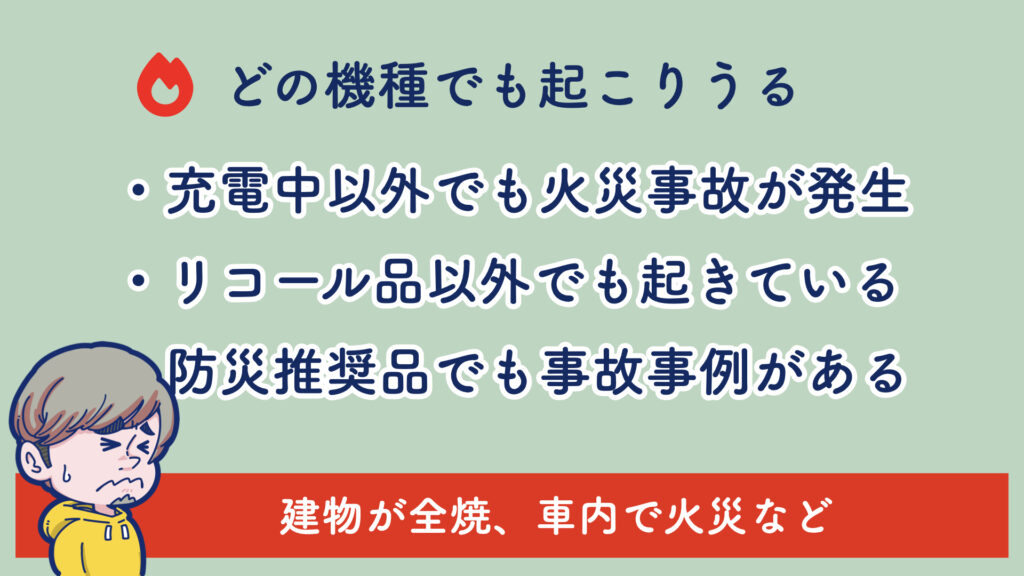

ポータブル電源の火災は、どの機種でも起こりうる

EFDELTAをはじめ他の事故データも確認すると、充電時に多発していることが分かります。

激しく燃えて、車や家が全焼する事故も起こっているので、充電時は、特に目の届く場所で、周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。

また、火災事故の約半数は、リコール品と言われていますが、残り半分は、リコール品以外起きていることになります。

防災推奨品でも、過去に火災事故が起こっているので、どの機種でも起こり得ることです。

ポータブル電源で火災(発火)が起きる原因

続いて、ポータブル電源に内蔵されているリチウムイオン電池の発火はどのような原因で発生しているのかを見ていきます。

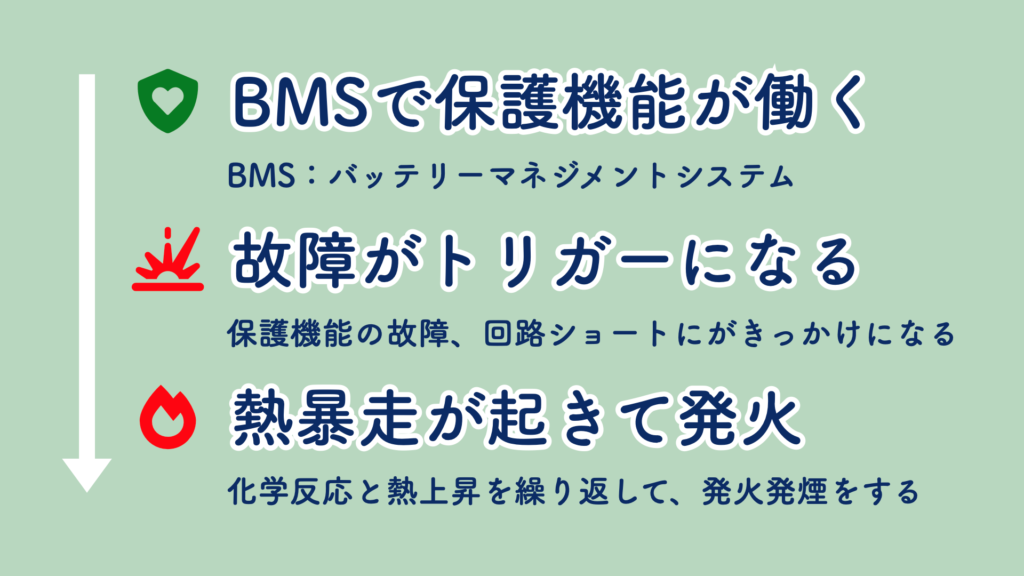

ボータブル電源は、基本的にBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しているため、あらゆる保護機能が働いています。

しかし、何らかの「きっかけ」により、内部が破損して、回路がショートしたり、保護機能が故障してしまい、過充電が制御できなくなり、電池セル内で化学反応が繰り返され、最終的に熱暴走をして、発火・火災が起きてしまいます。

ポータブル電源の熱暴走を引き起こす原因は主に3つ

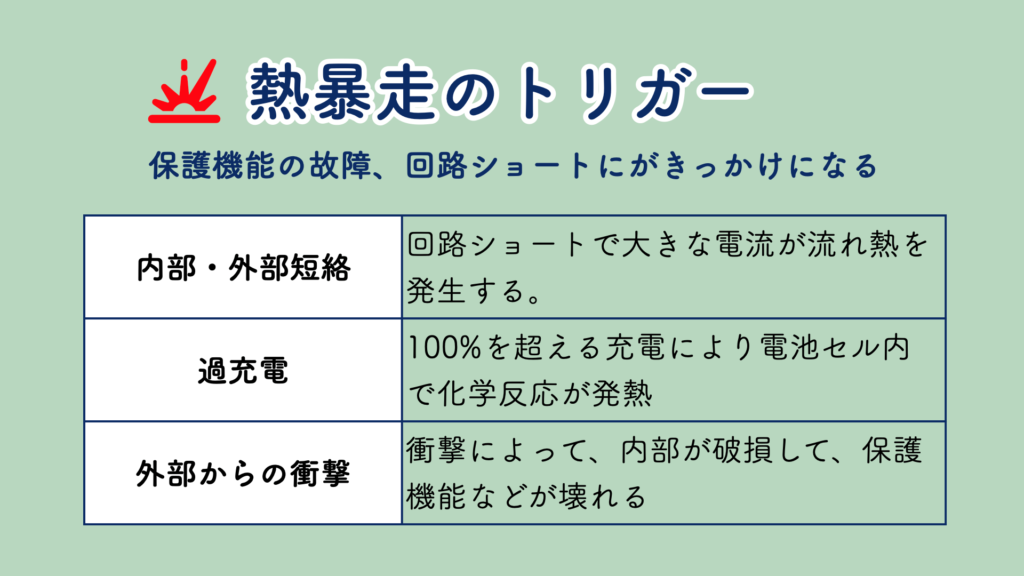

では、熱暴走の原因となる故障を見ていきます。

- 内部短絡、外部短絡

- 過充電

- 外部からの衝撃

まずは、内部短絡・外部短絡です。電池セルの内部または、外部でショートを起こし、大きな電流が流れ大きな熱を発生します。

次に、過充電です。基本的に過充電保護機能により100%以上の充電はできませんが、故障や安全設計が不十分だった場合、過充電が起きて、電池セル内で化学反応が繰り返され、熱を発生します。

最後に、外部からの衝撃です。衝撃によって、内部が破損して、保護機能が壊れたり、回路ショートが起きる。

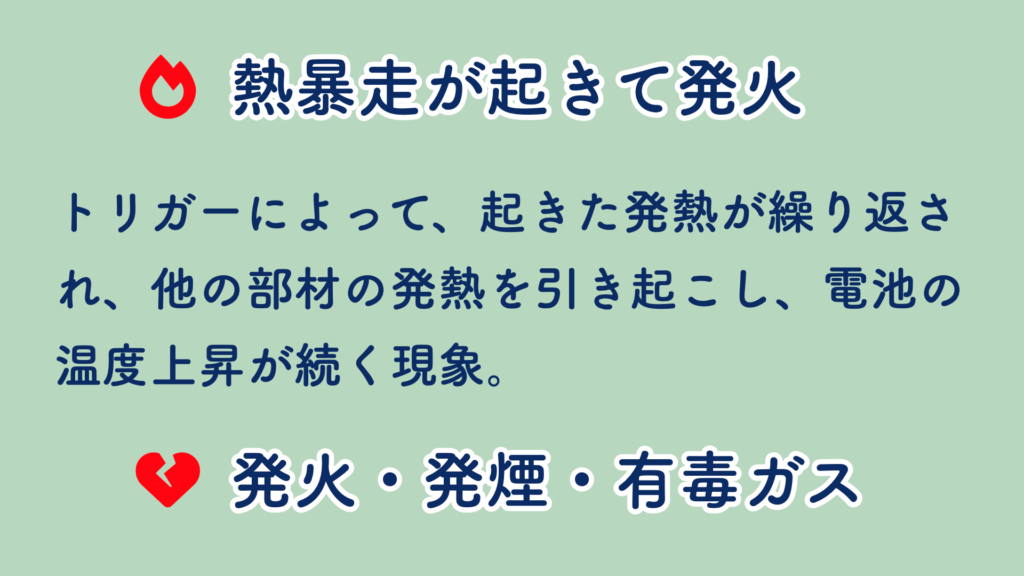

ポータブル電源の内部で熱暴走が起きて、火災・発火が起きる

熱暴走は、何らかの原因により電池内部の特定部材が発熱、その発熱がさらに他の部材の発熱を引き起こし、電池温度の上昇が続く現象です。

発火、発煙、有毒ガスが発生します。

こんなことが家や車内で起こったらと考えると、恐ろしいですよね。

ポータブル電源の火災を事前に防ぐ

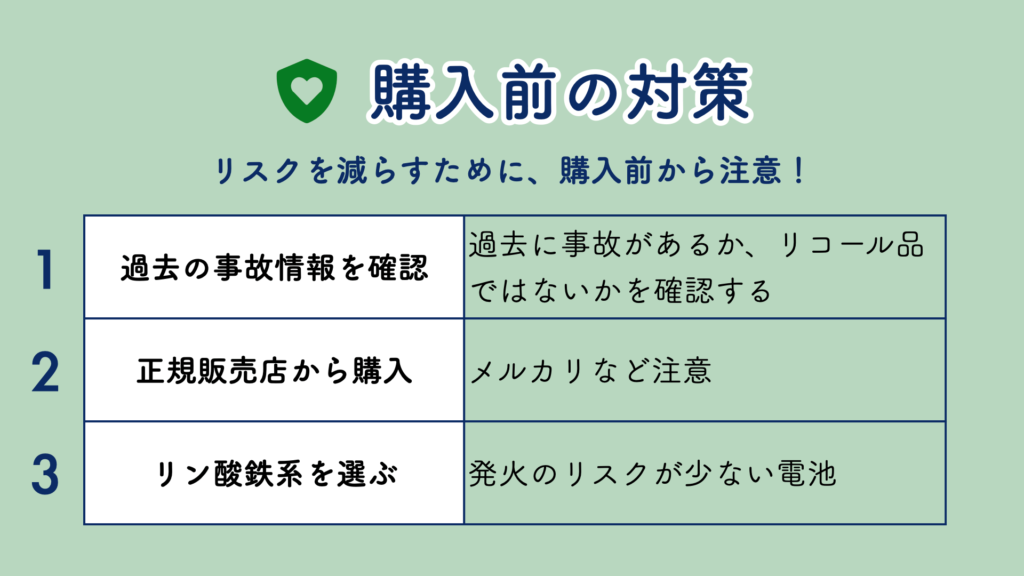

では、ポータブル電源の事故を防ぐための対策を購入前と購入後で紹介します。

ポータブル電源を購入する前に火災対策をすること

まずは、購入前に確認することや気を付けることを紹介します。

- 購入しようと思っている機種で過去に事故がないか?リコール品ではないか?確認する。

- 正規販売店から購入する。

- 発火のリスクが少ない安全性の高いリチウムイオン電池を搭載している機種を選ぶ。

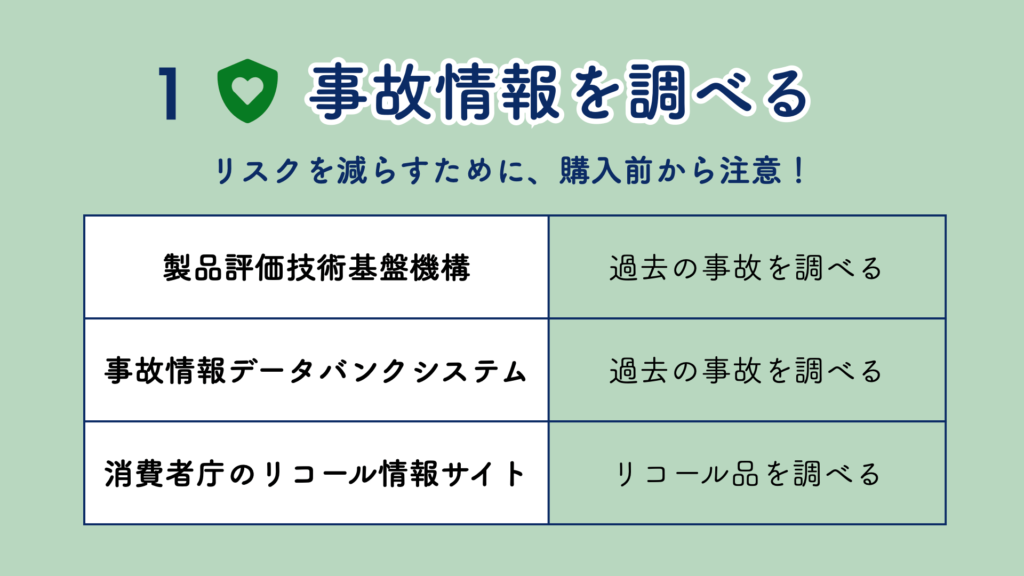

過去の事故情報を調べる

1つ目の事故情報を調べるには、2つのサイトがあります。

製品名が特定できる事故が少ないですが、どのような事故が起きているのか分かります。

リコール品を調べるには、消費者庁のリコール情報サイトで検索ができます。

現在リコール対象中のEFDLETAを上記のサイトから検索してみました。

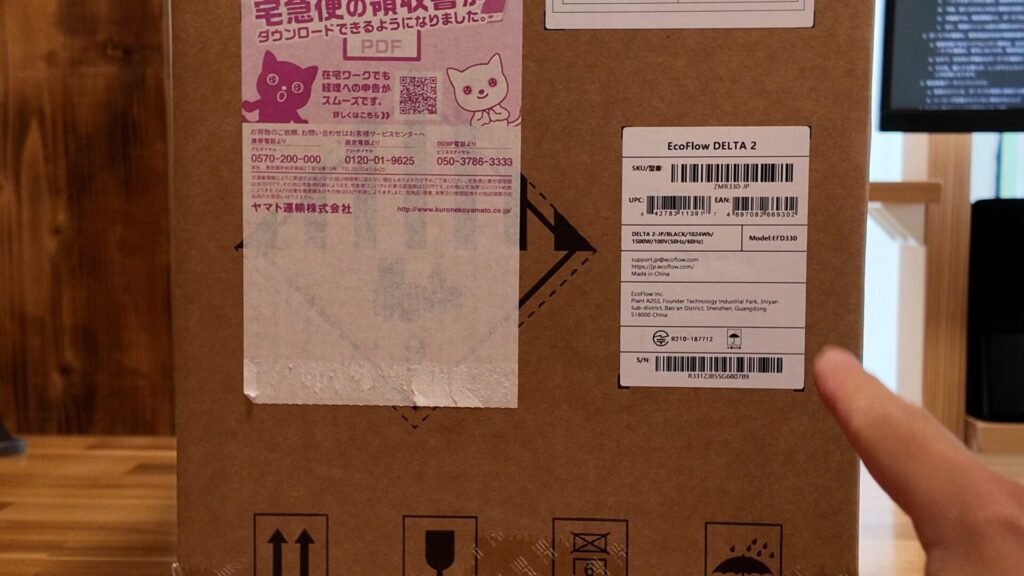

僕は、EFDELTAの後継機モデルのDELTA 2を持っています。見た目はそっくりなので、シリアルナンバーの確認方法なども紹介します。

対象製品のシリアルナンバーは、D1から始まる数字で、280001~280999までのおよそ1000台がリコール対象です。

確認方法は、製品の底面にあるステッカー、もしくは外箱側面のステッカーから確認できます。

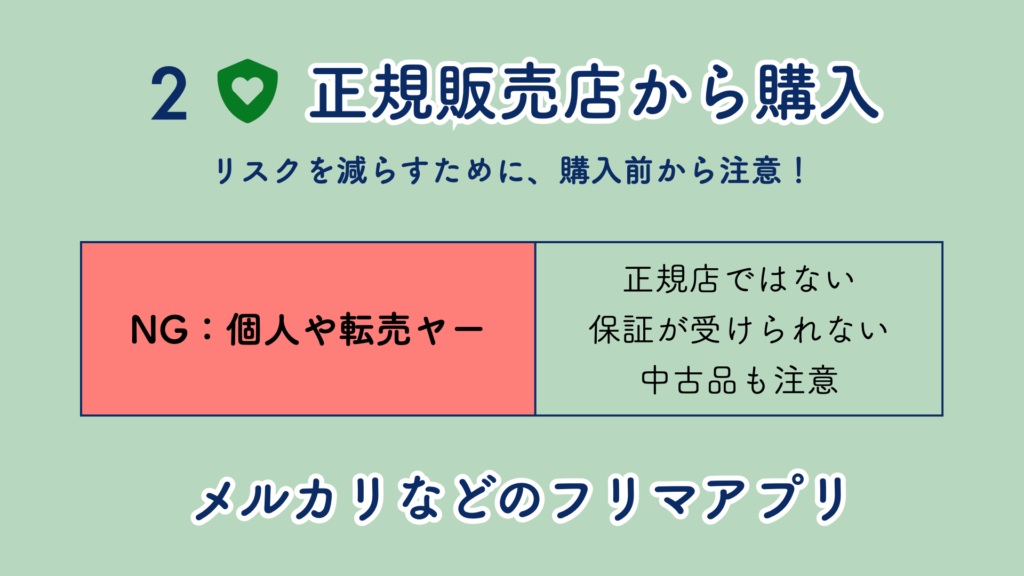

正規販売店から購入する

2つ目は、正規販売店から購入をする。

メルカリなどのフリマアプリで、新品未開封のポータブル電源が格安で販売されています。

これは、転売ヤーなどの個人が、安く仕入れて販売しているため、保管状態が悪かったり、メーカー保証が受けられないなどの問題があります。

また、中古品も販売されていますが、過去の利用状態が分からない為、購入しない方がいいです。

リン酸鉄リチウムイオン電池を選ぶ

3つ目は、安全性が高いリチウムイオン電池を選ぶ。

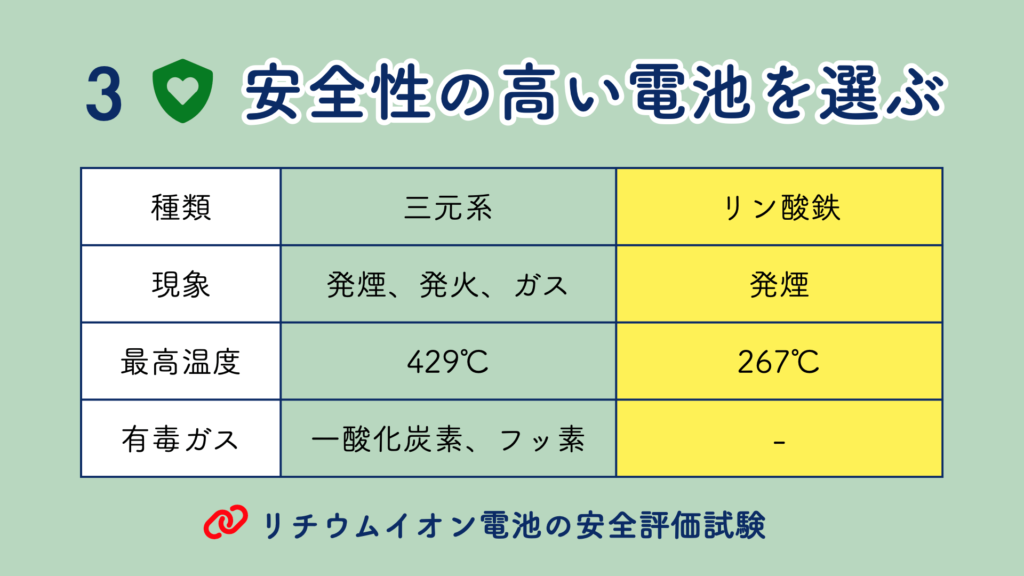

ポータブル電源に搭載されているリチウムイオン電池は、三元系かリン酸鉄系が一般的です。

リチウムイオン電池の安全性評価試験を参考に表を作成しました。

熱暴走が起きた時にリチウムイオン電池の種類によって、どのような結果が起きるのかをまとめています。

三元系リチウムイオン電池は、熱暴走が起きて、発煙、発火、有毒ガスが発生して、周囲は400℃以上の高温になります。

一方、リン酸鉄リチウムイオン電池では、発煙のみで、発火せず、ガスの発生もありません。

リン酸鉄系は、熱安定性に優れ、発火のリスクが低いことが挙げられます。

上記のことから、リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しているポータブル電源を選ぶことで、発火・火災のリスクを大幅に下げることができます。

当サイトやチャンネルでは、利用者の安全を第一に考え、リン酸鉄や半固体リン酸鉄を搭載したポータブル電源のみをご紹介しているので、安心してください。

さらに、リン酸鉄は、三元系よりも環境に優しい点も、おすすめする理由の一つです。

他の発信者で、過去に三元系を進めている情報もありました。

ネット上にある情報が全て正しいとは限らないので、自分で調べ学び、知識をつけ、選ぶことが重要です。

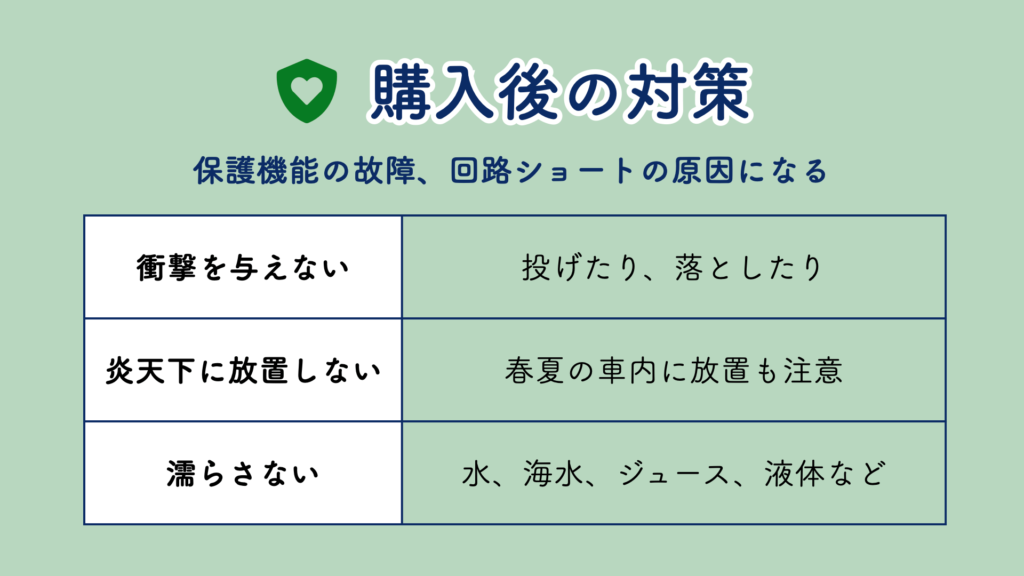

ポータブル電源の購入後の対策

次に、購入後の対策です。

ポータブル電源は、名前にあるように、ポータブルで持ち運びに優れるため、車中泊やキャンプなどのアウトドアで利用する方が多いです。

そのため、落としたり、炎天下に放置したり、濡れてしまったりする可能性はとても高いです。

以前、こんなDMが来ました。

キャンプで利用しようと、車からポータブル電源を下ろす際に落としてしまいました。問題なく動作するのですが、このまま使っても大丈夫でしょうか?

僕も車内から落とした経験があり、その後3ヶ月ほど問題なく利用できましたが、焦げ臭い匂いがするようになったため、その後、買い換えました。

落としてすぐに壊れなくても、継続的に使っていると、突然ショートしたり、故障の原因になる為、利用を控えて、メーカーに確認した方がいいでしょう。

ポータブル電源で火災・発火が起きた場合の対処法

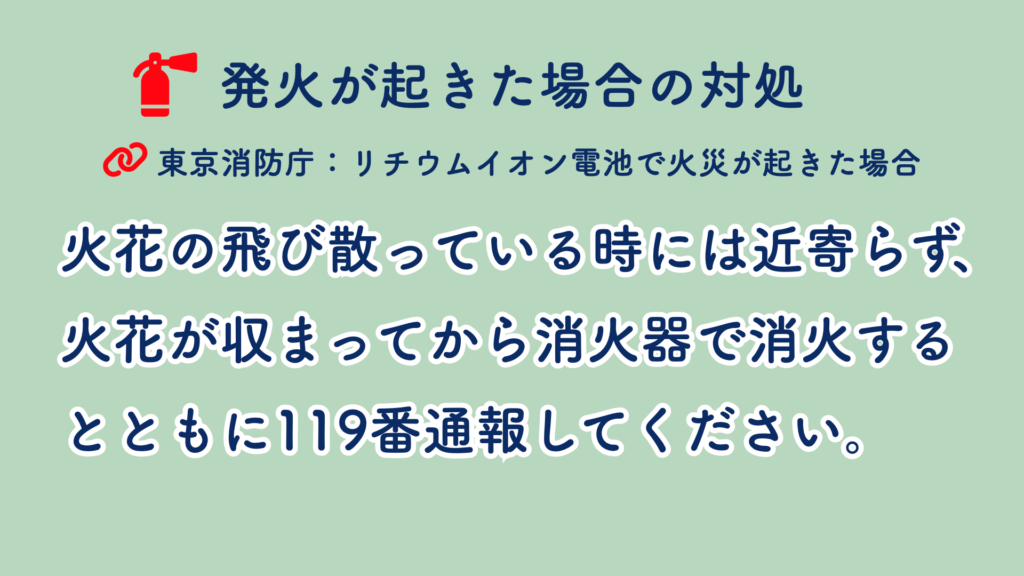

では、最後に、万が一、発火が起きた場合の対処について解説します。

東京消防庁のリチウムイオン電池で火災が起きた場合の対処法を参考に解説します。

電池から火花が飛び散っている時は、近寄らず、火花が治ってから、消化器で消化し、119番通報してください。

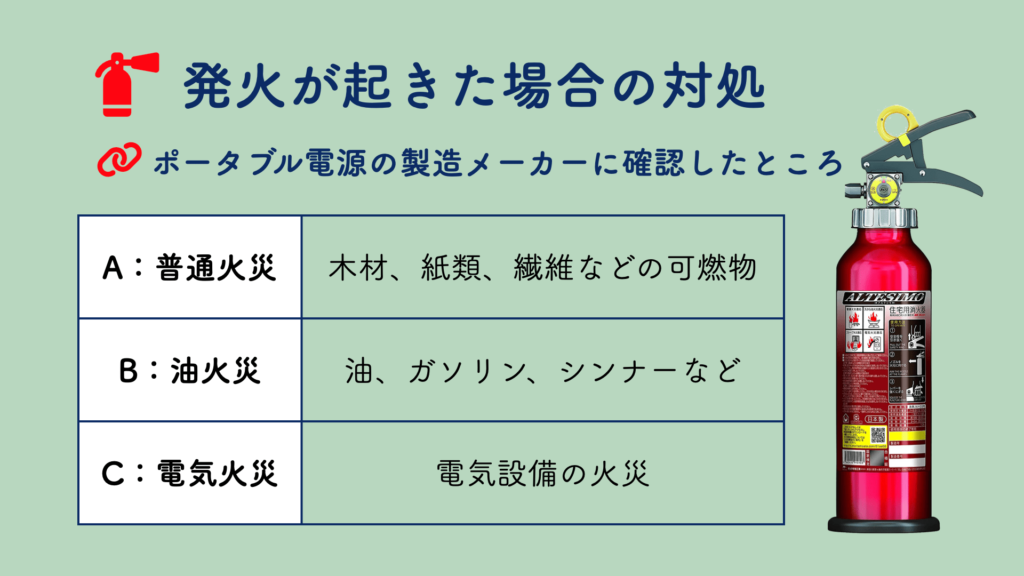

また、ポータブル電源の製造メーカーに「ポータブル電源が発火した場合、どのように消化したらいいですか?」とお聞きしたところ、ABC粉末消化器で消化するのが有効です。と教えていただきました。

ABC粉末消化器は、普通火災、油火災、電気火災のあらゆる火災に有効的な消化器を指します。

発火した時に、慌てて、水をかけてしまうと逆効果になってしまうので、ポータブル電源とセットで、ABC粉末消化器を1台備えて置くことが、対策としてはいいでしょう。

概要欄に日本製・住宅用の消化器のリンクを貼っておきますので、興味ある方は、ご覧ください。

消化器は、ポータブル電源の発火以外でも利用ができますので、防災の備えとして、1台備えておくといいでしょう。

まとめ:ポータブル電源で火災・発火は他人事じゃない。対策が必要

以上で「ポータブル電源の火災事故について原因と対策」を解説してきました。

リチウムイオン電池の発火・爆発事故は、年々増加しています。ポータブル電源は、リチウムイオン電池が大量に詰まっている箱です。

もし、発火が起きてしまったら、大きな火災事故や人体に影響がある可能性もあります。

災害時の備えとしてのポータブル電源が、火災を誘発してしまうという本末転倒にならないように、正しい理解と備えをしましょう。

本記事を作成にあたり、下記の情報を参考にさせて頂きました。